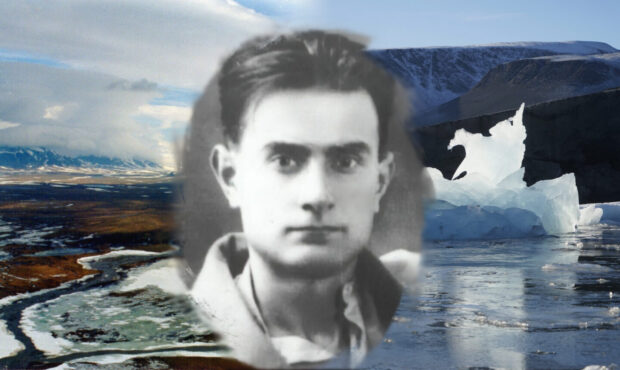

Когда-то этого писателя и педагога называли “харьковским Джеком Лондоном”. Ему удалось побывать в царстве льдов, и оно не отпускало его сердце.

В удаленном от северных морей на тысячи километров Харькове он создал “Клуб юных исследователей Арктики”. А люди старшего поколения, наверняка, в детстве читали произведения Николая Трублаини в одно время с книгами Жюля Верна и Майн Рида.

Очень печально, что имя первого украинского писателя, творившего в приключенческом жанре, сегодня незаслуженно забыто.

Манящий Север в своем неподражаемом сиянии

Николай Трублаевский (настоящая фамилия писателя) родился в 1907 году в селе Ольшанка Подольской губернии (ныне оно находится в Винницкой области). Отец будущего писателя был лесорубом, мать — сельской учительницей. Сын учительницы своей тягой к знаниям и уровнем образования выгодно отличался от большинства одноклассников. В пять лет Коля уже бегло читал и нередко демонстрировал это умение, озвучивая содержание книг своим товарищам по детским играм.

Мальчик окончил церковно-приходскую школу, причем получил там отличную аттестацию. В ней отмечалось, что Коля имеет успехи во всех науках, но особенно выдающиеся — в российской словесности. В характеристике также подчеркивались смышленость, любопытство и честность ребенка.

После школы, в 1915 году, Николай поступил в Немировскую гимназию. Проучился пять лет и, вроде, весьма неплохо, но… 1920 год, гражданская война, все вокруг бурлит. И тринадцатилетнего юношу “труба революции” позвала в поход.

Николай бросает гимназию и подается на фронт — “бить барона Врангеля”. Кто знает, как сложилась бы судьба Николая Трублаевского, если бы он добрался до Крыма. Но ему не повезло (или наоборот — повезло?). Паренек не удержался на подножке поезда, упал, повредил ногу. К счастью, на несостоявшегося бойца Красной армии наткнулся путевой обходчик — подобрал и отнес в больницу. Травма оказалась серьезной, и “черного барона” большевики выбили из Крыма без помощи Николая.

Читайте также: Три плюс два: романы и мужья красавицы советского кино Натальи Фатеевой

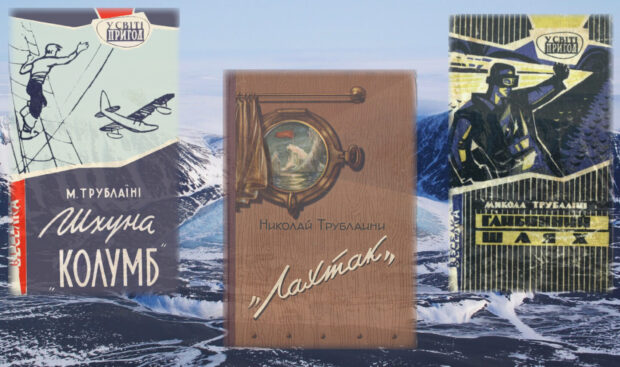

Книги Трублаини многократно переиздавались, на украинском и русском языках

В больнице, паренек, естественно, читал. Читал журналы “Нива”, “Природа и люди” и их приложения — “Знания для всех”, “Мир приключений”. Луи Буссенар, Майн Рид… Зачитаешься!

В 16 лет Николай поселился в селе Череповка, где начал бороться с безграмотностью, организовал избу-читальню и библиотеку. Так дал знать о себе один из основных его талантов — педагогический. Но вскоре проявился и второй — писательский. Николай начал писать заметки о сельской жизни. Вскоре в винницкой газете “Червоний край” вышла его первая большая статья. А затем он становится сельским корреспондентом республиканской газеты “Вести”.

Талант молодого журналиста был замечен, и в 1925 году его направляют в Харьков на Всеукраинские курсы журналистики. Но Николаю Трублаевскому одного только журналистского образования мало, он поступает на физико-математический факультет Харьковского института народного образования. И параллельно регулярно пишет заметки и статьи.

Неуемная энергия молодого журналиста и его трудоспособность дали повод друзьям сравнить Трублаевского с итальянскими папарацци. Кто-то переиначил его фамилию на итальянский манер — Трублаини. Николаю это понравилось. Так появился псевдоним, ставший, по сути, второй фамилией будущего писателя.

«Федор Литке» не ломал лед, наползая на него, как большинство ледоколов, а «резал» своим заостренным форштевнем.

Журналиста Трублаини регулярно печатали, учеба тоже шла неплохо. Однако Николаю не хватало, как сказали бы сейчас, “драйва”. Его манил ветер странствий, он мечтал о приключениях, о дальнем Севере.

Здесь стоит отметить, что в те времена в СССР покорение Севера относилось к числу тем “номер один”. Об этом гудело радио, писали газеты, этим горячо интересовались люди. В 20-е годы прошлого столетия в стране была развернута программа изучения и освоения Крайнего Севера, и прокладки Северного морского пути.

В 1926 году на остров Врангеля, расположенный у побережья Чукотки, была отправлена экспедиция. Там был основан поселок, и создана полярная станция. В 1928 году на остров должны были доставить провиант, и завести новую смену специалистов. Но погодные условия этому помешали. Поселенцы оказались в критической ситуации. В 1929 году была поставлена задача, пробиться к острову, во что бы то ни стало.

И вот, представьте, харьковскому студенту, бредившему Севером, предложили участвовать в походе, в качестве журналиста! Конечно, он согласился.

Экспедиция ледокола (точнее — ледореза) “Федор Литке” получалась чуть не кругосветной — От Севастополя до Владивостока и от Владивостока к острову Врангеля. В первой части экспедиции Трублаини выполнял роль репортера, а вот во второй… Во Владивостоке вдруг было принято решение, что в составе экспедиции будет лишь один журналист. И предпочтение было отдано журналистке “Известий” Зинаиде Рихтер. Что делать? Возвращаться домой?! К счастью, на “Литке” была вакансия кочегара-дневального. То есть, как бы кочегара, но и, одновременно, обслуги. Трублаини черной работой не брезговал и стал полноправным членом экспедиции.

К острову Врангеля ледокол пробился, свою задачу выполнил. А Трублаини отправил в газету серию очерков, под общим названием “На грани доступности”. Кроме того, он в числе прочих участников экспедиции, получил звание “Герой труда”.

Вернувшись в Харьков, Николай узнает о подготовке новой экспедиции, под руководством знаменитого исследователя Отто Шмидта, — на ледоколе “Седов”, к Земле Франца Иосифа. Трублаини стрелой помчался в Архангельск. Но на “Седове” свободной была только должность кочегара. Журналист, согласный на все, ради путешествия на Север, приступил к работе с углем. Но тут его подвело здоровье, — врачи категорически запретили физические нагрузки. Тем не менее, Трублаини смог проплыть к Новой Земле на пароходе “Сибиряков”, как пассажир и журналист. Свои впечатления он описал в книге “Человек спешит на север”.

Затем, в 1932 году, он еще участвовал в полярной экспедиции на ледоколе “Владимир Русанов”, которая стала толчком к написанию повести “Лахтак”.

Читайте также: Бессмертие, космос, роботы: топ-10 сериалов о будущем

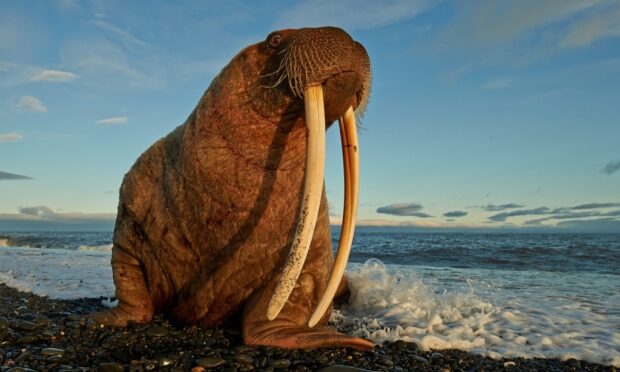

Хозяин острова Врангеля

В 30-х годах Николай Трублаини был уже известным автором. Его очерками, рассказами, повестями зачитывалась молодежь страны. В это время вышли его книги “Лебединый остров” (первый вариант повести “Шхуна Колумб”), “Мандрівники”, многочисленные рассказы. Между прочим, большую часть своих произведений он написал на украинском языке, на нем они, естественно, и публиковались. Однажды Трублаини попробовал себя в жанре научной фантастики, но роман “Глубинный путь”, вышел в свет уже после смерти автора.

Быть может, современному взрослому читателю проза Трублаини покажется немного наивной, излишне романтичной и восторженной. Нужно учитывать, что его произведения были обращены к юному поколению. Он хотел, чтобы молодые люди “узнали все секреты природы” и “побеждали все стихии”.

Интересный факт. В 30-е годы одним из детских журналов был проведен небольшой опрос среди читателей. В числе прочих был и вопрос “Кем ты хочешь стать?”. Один из ответов был: “Николаем Трублаини”. Вряд ли ребенок имел в виду писательскую карьеру. Просто фамилия “Трублаини” четко ассоциировалась с приключениями, романтикой путешествий, с преодолением трудностей и отвагой. Трублаини писал о том, о чем пелось в песне из замечательного кинофильма “Дети капитана Гранта”, вышедшего в 1936 году:

“Спой нам, ветер, про дикие горы,

Про глубокие тайны морей,

Про птичьи разговоры,

Про синие просторы,

Про смелых и больших людей!”

Таким был харьковский Дворец пионеров (бывшее здание Дворянского собрания)

Николай Трублаини не только писал о “смелых и больших людях”, он хотел, чтобы его юные соотечественники выросли такими же. В Харькове, при Дворце пионеров, он организует “Клуб юных исследователей Арктики”. Кажется, где Украина, а где та Арктика, но маленькие харьковчане мечтали стать членами Клуба. Однако добиться этого было непросто — принимали только тех, кто хорошо учился и имел отменную физподготовку.

Будущие полярники изучали географию, геологию, разбирались в том, как работает радиостанция, учились оказывать первую медицинскую помощь, работать с навигационными приборами и разжигать костер в плохую погоду. Трублаини не только увлекал детей романтикой путешествий, он учил их всему, что может быть полезным в экстремальных условиях Крайнего Севера. Ребята обменивались радиограммами с покорителями Арктики.

Однажды гостем клуба стал сам Сигизмунд Леваневский — участник спасения экипажа парохода “Челюскин”, уникального перелета по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Франциско, второй по счету Герой Советского Союза.

Причем работа клуба не ограничивалась занятиями в стенах Дворца пионеров. Харьковские школьники имели возможность путешествовать. Они проехали по маршруту Харьков-Москва-Мурманск в специальном вагоне, как бы имитировавшем ледокол — с компасом, штурманской рубкой…

В следующий раз на пароходе “Герцен” юные харьковчане добрались до Новой Земли. А потом на ледоколе “Федор Литке” (том самом) проплыли вокруг Скандинавского полуострова. В 1936 году ребята совершили поход по Крыму, и погрузились на дно Черного моря в скафандрах! Что уже говорить о путешествиях в Николаев и Одессу, о летних и зимних походах вокруг родного города…

К сожалению, мы не знаем, как сложились судьбы этих юных харьковчан, стал ли кто-то из них покорителем Севера, многие ли пережили войну. Для самого Трублаини начало войны стало фатальным. В сентябре 1941 года ему удалось добиться отправки на фронт, в качестве военного корреспондента.

Читайте также: «Трус не играет в хоккей»: харьковский певец Вадим Мулерман

4 октября он принял участие в бою, заменил помощника пулеметчика. Из боя вышел живым. Но при отходе с позиций отряд разбомбила вражеская авиация. Трублаини получил ранение в живот и на следующий день скончался. Так оборвалась жизнь замечательного педагога и талантливого писателя, несомненно, принадлежавшего к числу “смелых и больших” людей.

Александра Павлий